建 設 業 許 可 取 得「相談室?」

任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。

1. 埼玉県東部エリアの建設業許可申請はおまかせください!

下記の表に該当する建設工事を行う場合については、建設業の許可が必要です。

当事務所は、埼玉県内であれば、県内全域の申請業務に対応しております。

建設業許可申請と合わせて、解体工事業者登録及び電気工事業者登録もお任せ下さい。

また、産業廃棄物収集運搬業許可申請についてのご相談も承ります。

まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。

| 建築一式工事で右のいずれかに該当するもの | 1.1件の請負代金が1,500万円以上の建設工事(消費税を含んだ金額) |

| 2.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡以上の工事(主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること) | |

| 建築一式以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税を含んだ金額) |

| 建設業許可業種の一覧 (全29業種) |

| 土木一式 / 建築一式 / 大工工事 / 左官工事 / とび・土木・コンクリート工事 / 石工事 / 屋根工事 / 電気工事 / 管工事 / タイル・れんが・ブロック工事 / 清掃施設工事 / 鋼構造物工事 / 鉄筋工事 / 舗装工事 / しゅんせつ工事 / 板金工事 / ガラス工事 / 塗装工事 / 防水工事 / 内装仕上げ工事 / 機械器具設置工事 / 熱絶縁工事 / 電気通信工事 / 造園工事 / さく井工事 / 建具工事 / 水道施設工事 / 消防施設工事 / 解体工事 |

2. 当事務所のうれしい便利ポイント

- 建設業許可申請はもちろん、更新手続もしっかりサポート

- 許可期間中の業種追加申請にも柔軟に対応

- 現場でお忙しい事業者様のために、こちらから御社まで伺います

- 提出期限の過ぎた決算変更届出書にもすばやく対応。

- 本店移転等に伴う許可換え新規申請も実績豊富。

- 許可取得から初回更新手続きまでの5年間、建設業変更届の作成および提出が無料!(※ホームページからお申し込みの方限定)

- 経営状況分析から経営事項審査申請まで全てお任せください

・建設会社と工事現場を支える実力者たち-

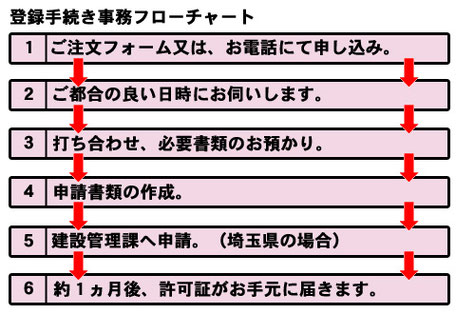

3. 事務手続きフローチャートと報酬額

建設業許可申請事務フローチャート

標準報酬額

| 申請区分 | 申請手数料 | 事務報酬 | 合計金額 |

|

知事一般・新規 有限会社・個人 |

90,000円 |

148,500円 (諸費用等実費) |

238,500円 |

|

知事一般・新規 株式/合同会社 |

90,000円 |

176,000円 (諸費用等実費) |

266,000円 |

|

知事一般・更新 法人・個人 |

90,000円 |

55,000円 (諸費用等実費) |

105,000円 |

|

知事一般・業追 法人・個人 |

90,000円 |

55,000円 (諸費用等実費) |

105,000円 |

|

知事一般・変更 法人・個人 |

- |

33,000円 (諸費用等実費) |

33,000円 |

|

廃業届 個人・法人 |

- | 27,500円 | 27,500円 |

※申請に必要な各種騰抄本交付手数料は、お客様に実費及び取得手数料のご負担をお願いしております。

※令和6年(2024)1月1日より、埼玉県では収入証紙制度が廃止されたことに伴い、納入する申請手数料は、すべて審査窓口においてのキャッシュレス決済のみとなりました。

※お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

4. 経営事項審査・経営状況分析のご相談

経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を、直接受注しようとする建設業の許可業者が受けるものです。随意契約のみを受注する会社、または公共工事を直接受注しない下請工事専門の建設業者の方の場合、経審はあまり関係ないといえるでしょう。

経営状況分析とは?

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う事務手続きのことで、主に経営事項審査申請を行う建設事業者の財務面を審査し評価するものです。

原則として、経審の受審日より前に申請を済ましておく必要があります。経営事項審査申請の日に経営状況分析結果通知書を用意できていない場合、経審が受けられず、予約等の取り直しが必要になる場合があります。

5. 建設業許可申請に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 建設業許可はすべての工事に必要なのですか?

建設業許可は、一件の工事の請負金額が500万円(税込)以上(建築一式工事は1,500万円以上)の場合に必要です。それ未満の工事であれば「軽微な工事」として許可は不要です。ただし、公共工事を受注する場合などでは金額に関係なく許可が求められることがあります。

Q2. 「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いは何ですか?

「一般建設業」は下請けに出す工事が一件あたり4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)である場合に必要です。

「特定建設業」は、それを超える工事を下請けに出す場合に取得が必要で、財務内容なども厳格に審査されます。

Q3. 建設業許可を取得するための主な要件は?

以下の4つが柱です。

-

経営業務の管理責任者(経管)がいること

-

専任技術者(専技)が営業所ごとにいること

-

財産的基礎・金銭的信用があること

-

欠格要件に該当しないこと(例:刑罰歴、破産歴など)

Q4. 「経営業務の管理責任者」はどういう人ですか?

建設業の経営経験を一定期間有する責任者で、法人なら役員、個人事業主であれば事業主自身が該当します。原則として、過去5年以上の経営経験が求められますが、条件により3年でも認められる場合もあります(新制度対応)。

Q5. 許可の種類はどう選べばいいですか?

建設業許可は「業種別」「一般・特定別」で分類されており、全部で29業種あります(例:土木・建築・電気・管・内装など)。

会社の主な事業内容や受注予定の工事内容に応じて、必要な業種を選択します。複数業種の同時申請も可能です。

Q6. 建設業許可の有効期間はどれくらいですか?

有効期間は5年間です。更新の申請は、有効期限の30日前までに行う必要があり、更新を忘れると失効しますので、早めの準備が肝心です。

Q7. 許可取得後に提出すべき書類はありますか?

はい、以下の定期報告義務があります。

-

毎年:事業年度終了報告書(決算変更届)

-

変更があった場合:役員・営業所・資本金等の変更届

これらの提出がなされていないと、更新時に問題となる場合があります。

Q8. 個人事業から法人に変更した場合、許可は引き継げますか?

引き継げません。法人化すると、許可の主体が変わるため、新たに法人名義での建設業許可を取得する必要があります。ただし、要件や経験が継続していれば、手続きは比較的スムーズに進められます。

Q9. 無許可営業のままだとどうなりますか?

無許可で許可対象の工事を請け負った場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります。また、指名停止や元請との契約解除といった実務上の不利益も大きいため、早めの許可取得が肝心です。

Q10. 手続きが複雑でよく分かりません。相談先はありますか?

建設業許可の申請は、必要書類が多く、実務経験や経営履歴の証明なども煩雑です。

「よこやま行政書士事務所」では、初回相談から書類収集・作成・提出までワンストップでサポートしています。春日部市周辺で建設業を始めたい方、更新や業種追加をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

6. 【コラム】「建設業許可申請」は誰に頼むべきか?—報酬額だけで選ぶ危うさと、経験という見えない価値

建設業許可の取得は、事業者にとってまさに“商売の扉を開く鍵”です。しかし、この扉を開ける手続きが思いのほか複雑であることを、実際に取り掛かってから痛感する方が後を絶ちません。

「手間をかけずに済ませたい」「よく分からないから専門家に任せたい」とお考えの方が、行政書士に依頼されるのは当然の流れです。ところが、その行政書士の選定を誤ると、許可申請そのものが差し戻しや不受理、手続きの長期化という致命的な結果につながることがあるのです。

経験の浅い行政書士が犯しがちなミス

建設業許可は「形式的な書類さえ揃えれば通る」という種類のものではありません。

むしろ、次のような“見えない審査基準”に照らした慎重な対応が求められます。

-

実務経験や経営履歴の証明方法に熟知しているか

-

建設業法および自治体ごとの運用実態を理解しているか

-

事業主の言葉から本質を聞き取り、書面に適切に翻訳できるか

経験の浅い行政書士にありがちな失敗例としては、

-

証明資料の収集漏れ

-

記載形式や添付書類の不備

-

専任技術者や経営業務管理責任者に関する誤解

-

書類作成に時間を要しすぎ、期限を逸する などが挙げられます。

特に、許可要件の核となる「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の要件確認を曖昧に進めてしまうと、申請そのものが無効になる危険があります。

安さには理由がある

報酬額が安い行政書士は、「良心的」であるとは限りません。

実は、“自信がない”ことの裏返しであることも多いのです。

-

「まだ経験が少ないため、報酬を抑えて実績作りをしている」

-

「時間がかかっても構わないというスタンスで請けている」

-

「申請が通るかどうかの説明責任を果たさず、形式的な対応に終始している」

こういった場合、依頼者自身が労力を強いられる場面が増え、結果として“高くつく”ことにもなりかねません。

信頼できる行政書士を見抜くポイント

では、どのような基準で依頼先を選べばよいのでしょうか。

以下のチェックポイントは、実務経験に裏打ちされた「プロ」の行政書士を見極める手助けとなります。

-

建設業許可に関する豊富な取扱実績があるか

-

「相談時点」での聞き取りが的確で、必要書類を即座に示せるか

-

自社の業態や今後のビジネス展開に合わせた業種選定やアドバイスができるか

-

「事業年度終了報告書」や「更新手続」などの許可取得後のサポート体制が整っているか

-

報酬体系が明朗かつ、業務内容に対して相応であるか

これらを確認することで、単なる書類屋ではない、「伴走型の専門家」に出会える可能性が高まります。

ご相談は、実績ある専門事務所へ

私たち「よこやま行政書士事務所」では、建設業許可申請において、初動から審査通過後のアフターフォローまでを一貫して対応しております。

また、法的視点のみならず、実務と経営戦略の両面を踏まえた許可取得プランをご提案しております。

「初めての許可申請で不安がある」

「過去に不許可経験がある」

「将来的な業種追加や法人化も見据えたい」

このような方にこそ、経験豊富な専門家の関与が価値を発揮します。

報酬の安さだけに惑わされず、“許可が取れるかどうか”という本質的な視点で、信頼できる専門家をお選びください。

7. 必要書類やその他の業者登録の情報は、以下のページからもご覧いただけます。

建設業許可申請「?相談室」業務対応エリア一覧

よこやま行政書士事務所

〒344‐0038

埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6

電話 048-711-2801

埼玉県行政書士会春日部支部 所属

かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員

埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士

文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員

こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局

対応エリア

埼玉県

春日部市・越谷市・草加市・幸手市・川口市・吉川市・八潮市・久喜市・三郷市・加須市・羽生市・蓮田市・蕨市・上尾市・伊奈町・戸田市・杉戸町・宮代町・白岡市・松伏町・さいたま市(北区・西区・緑区・見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区)

茨城県

五霞町・境町・坂東市

千葉県

野田市